志高塾の読み聞かせとは

想像力を育み、子どもたちの心に言葉を届ける「読み聞かせ」

言葉と向き合う豊かな時間を経験してほしい。

2007年の開塾以来、生徒たちが本に親しめる環境づくりに力を注いでいます。西宮北口、豊中、高槻の各校には絵本を含めそれぞれ1,000冊以上の本が棚に並んでいます。本好きでなかった子が、「読書って意外と楽しいかも」となれる、そんな本への扉を開いてくれるものや、読書家の子が、自分では手に取らないような読み応えのあるものなどを揃えることを目標に選書を行ってきました。これまでのそのような取り組みに加え、子どもたちの読書に、より直接的に関わるべく、未就学児を対象とした「読み聞かせクラス」を開講する運びとなりました。

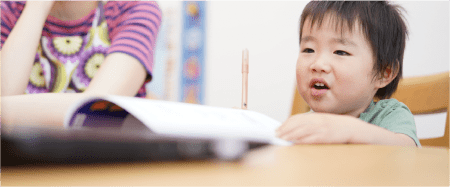

「読み聞かせクラス」を始めてみようかな、というアイデアが浮かんだ後に疑問が湧いてきました。それは、幼稚園や保育園で、もしくは家庭で日常的に読み聞かせをしてもらっている子どもたちに、志高塾にわざわざ来てもらう必要はあるのだろうか、というものでした。それについて考えたのが次のことです。まず、子どもたちには、日常のその他のことと切り離された、ただただ言葉と向き合う豊かな時間の中に身を置いてほしいということです。帰る前の時間を利用して先生に読んでもらうわけではなく、寝る前の少しの時間を使ってお父さんやお母さんに読んでもらうわけでもありません。もちろん、そのような時間を作るだけであれば、他の教育機関でもできることです。こだわるのはその手法です。まるで劇を見ているかのように、登場人物の数だけ声音を変えて読むようなことはしません。そのようにすれば、すべての子どもたちの中に固定化されたイメージ

を植え付けることになってしまうからです。そうではなく、できる限り静かに、でも確実に子どもたちの心に言葉が届くような、そんな読み方を実践します。それによって、それぞれの子どもたちの中で、それぞれの想像が膨らんでいきます。「ただただ言葉と向き合う豊かな時間」と述べましたが、正確には言葉と、だけではありません。絵をじっくりと見つめる時間も同様に大切です。言葉と絵、言葉だけ、絵だけ、その3種類を組み合わせることで、子どもたちの想像力を育むのです。

初めから終わりまで澱みなく読み進めるのが正当なやり方だといわれることがありますが、それが私には腑に落ちませんでした。それゆえ、我が子に読み聞かせをしていた10年ほど前、一時中断を繰り返しては、いろいろと質問をしていました。そのようにすることで、息子たちは興味を持ち続けながら耳を傾けていました。それはあくまでも個人的に、我流で実践していたことですので、志高塾ではもっと体系だったやり方で進めていきます。

最後に、家庭において、デジタル機器と距離を置く子育てをしていたとしても、小学校に入学するなりタブレットが配られ、否が応にもそれは身近なものになります。もちろん、それは決して悪いことではありません。大事なことは、デジタルの大波に飲まれるのではなく、それにうまく乗れるような準備をしておくことです。そのために、アナログだからこその心地良さを、読み聞かせを通して思う存分経験してほしいと考えています。

読み聞かせの特徴 子どもたちが自分らしく生きるための力を育てる

聞く

聞く

新たな言葉に出会い、イメージをつかむ

人間がことばを覚え、使えるようになるのは「聞く→話す→読む→書く」の順だといわれています。また、人間には、知らないことばであっても、自分の経験や知っていることば、文脈から意味を推測する力があります。本を読んでもらったりお話を語ってもらったりして新たなことばに出会うと、子どもは自分の中で想像を広げ、ことばのイメージをつかもうとします。すると、具体物の名前に始まり抽象的な概念へとわかる語彙が増え、自分で本を読み始めるときの土台が広く大きくなります。さらに、その後の読書や学びのなかに出てくることばの多くを理解し、楽しめるようになります。このようにして、読み聞かせは子どもが主体的に伸びる力を育むのです。

観る

観る

観察力を養うことで、読解力と思考力を育てる

絵本の絵を含め、絵画に描かれている対象やその配置、色彩、背景などをじっくり観ると、絵にこめられた意図や心情が感じられることが多くあります。ですから、絵や写真、ときには実物を注意深く見ることは、子どもに、より多くの気づきを促し、観察力を養います。例えば、描かれた光の明るさから天気や時間を想像できますし、人の表情から感情を推し量ることができます。観察から得た知識や実感はそれぞれの子どもの経験とつながって、抽象的なことばの並ぶ文章を読み解く手がかりとなります。このように、できるだけ詳細に何かを見る観察力は、読解力や思考力を育てる土壌になるのです。

考える

考える

自律的に考えることで、学びを発展させる

物語や絵、あるいは日常で出会うさまざまなできごとについて考えるとき、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識した問いかけがあると、思いや考えをあいまいなものからより明確なものへと進めることができます。また、自分の考えを述べることを求める問いは、子どもが生来もつ想像したり推論したりする力を引き出すきっかけにもなります。そのため、文や絵に描かれている事象とじっくり向き合うときには、「AかBか」といった一つの正解を求めることはしません。答えのないことについて柔軟に想像や推論を繰り広げる時間は、自ら問いを立てて主体的に考え、学びを発展させる楽しみにつながっていくと考えるからです。さらに、自律的に考えることを繰り返す経験は、AIに問いを立て、示された答えを検証する力にもなります。

伝える

伝える

ことばと思考を磨き、自らの考えを伝える

「聞いたこと」「見たこと」「考えたこと」を言語化し、できるだけ精確に伝えることは、ことばを覚え語彙を増やすことの目的の一つです。また、人間がことばを必要とする根本的な理由でもあります。さらに、「伝え合う」という双方向のものになると、共感や思いがけない気づきが生まれやすく、人が成長する絶好の機会となります。物語のことばの意味を味わいながら声に出してみることや、自らの感じたことや考えを表現し伝え合うことは、人どうしのコミュニケーションだからこその多様さを体験させてくれます。一方、対AIという観点からは、精確な入力なしに、望む回答、適切な回答は得られないということを意識しておく必要があります。つまり、ことばと思考を磨き、自らの考えを伝えることは、AIが発達した社会においてますます必要になるといえます。

| 読み聞かせクラス | |

|---|---|

| 対象 | 年中、年長 |

| 授業時間 | 60分 |

| 授業回数 | 毎週1回(月4回) |

| 入塾料 | 20,000円 |

| 授業料(月謝制) | 18,000円(1クラス4人まで) |

| 授業実施曜日・時間 | 要相談 |

※料金は、すべて消費税込となっており、それ以外の費用は一切かかりません。

※入塾料は、兄弟生の場合2人目は半額の10,000円、3人目以降は無料となっております。

※準備クラスの生徒は、上記90分の枠内で60分の授業を行います。

※休まれた場合は、振替授業を行います。